【复旦大学附属华山医院】

用创新解决分歧:中国耐多药结核病短程新方案亮相国际舞台

日期:2018-12-25 0:00:00 来源:复旦大学附属华山医院

耐多药结核病的流行让结核病的防控重新变得困难。近20年来,包括WHO在内的各国际组织都在不断探索耐多药结核病最优化疗方案,其中以孟加拉方案为代表的短程化疗方案得到广泛关注,被写入2016年WHO耐多药结核病治疗指南中,建议在全球进行推广。然而,WHO推荐的短程化疗方案涉及的药物选择和剂量与我国抗结核治疗临床实践有较大的差异,部分药物不良反应难以被中国患者接受,能否直接落户中国仍有待商榷。面对中国的高负担病情以及有效方案的不足,中国学者该如何应对?

在国家“十二五”结核病重大专项的支持下,华山医院感染科张文宏教授牵头的全国多中心耐多药结核病协作网通过长达4年的研究,交出了中国答卷。课题组所提出基于分子药敏的耐多药结核精准治疗的新策略在国际上首次得到前瞻性论证,论文Introducing Molecular Testing of Pyrazinamide Susceptibility Improves MDR-TB Treatment Outcomes: A Prospective Cohort Study(吡嗪酰胺分子药敏指导下的耐多药结核病优化方案:一项前瞻性队列研究)以original article(论著)形式于2018年12月24日在欧洲呼吸病协会(ERS)旗舰期刊European Respiratory Journal (《欧洲呼吸病杂志》,IF=12.242)上在线发表。本研究是国际上首次尝试通过快速分子药敏精准指导耐多药结核治疗的前瞻性研究,也是中国第一个得到国际认可的短程化疗方案。

图1 论文以original article形式在线发表于European Respiratory Journal 《欧洲呼吸病杂志》(IF=12.242)

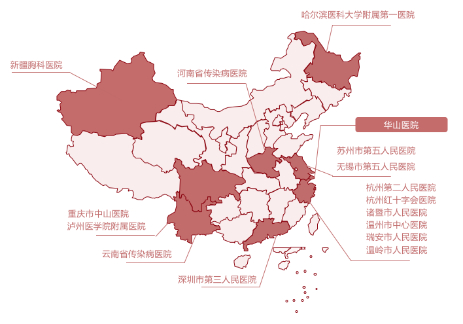

图2 华山医院牵头的耐多药结核病临床研究协作网络

2010年,Armand Van Deun教授在《美国呼吸病与重症护理医学杂志》(AJRCCM)上刊登了一篇重要论文,提出的孟加拉方案成功将治疗疗程缩短至9-12个月,将治疗成功率提高至87.9%,较WHO报道的全球平均治疗成功率提高30%以上。WHO迅速将其作为耐多药结核病的推荐方案,截止到2017年,全世界有62个国家开始推广,但中国不在其中。方案最大的限制是适用于喹诺酮药物敏感或者无喹诺酮药物使用史的患者,而中国耐多药结核病患者的特点恰恰是对喹诺酮药物的耐药率达到了45%,因此该方案并不适合直接在中国广泛推广。此外,孟加拉方案疗程强化期药物数量增加至7种,并使用了多个当时国内尚未广泛应用且不良反应国内难以普遍接受的抗结核药物。因此,如何利用现有药物提高耐多药结核病治疗成功率,成为了中国医生面临的难题。

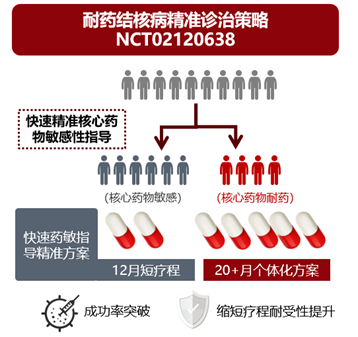

张文宏教授团队注意到在孟加拉方案及其验证研究中,仅根据病史排除可能的氟喹诺酮类和二线注射类药物耐药患者,而药敏试验结果并不作为强制要求。这种不要求药敏结果的治疗方案适合于非洲等初治患者占主要比例而药敏检测能力不足的国家。而中国恰恰与之相反,耐多药结核患者中复治患者与二线药物的耐药比例高,但是耐药检测能力却远超南亚和非洲的贫穷国家。基于此,课题组在2013年提出通过快速、准确的分子药敏检测,将耐多药患者进行分层,分为短程治疗(适合与孟加拉方案入选标准比较接近的患者)和强化治疗方案(适合对其他抗结核药物耐药程度较高的耐多药结核病患者),于2014年启动并注册了该项多中心前瞻性研究(国际临床试验注册号:NCT02120638)。

图3 临床研究设计思路

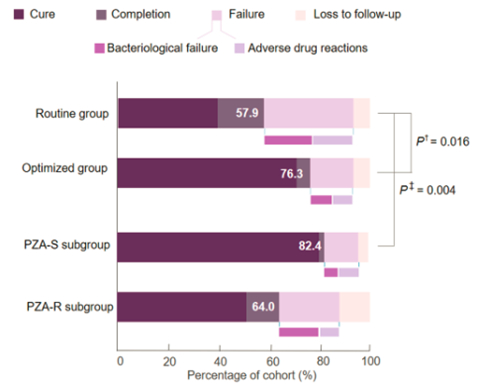

研究通过吡嗪酰胺分子药敏检测对76名耐多药结核病人的治疗方案进行优化,将分子药敏显示吡嗪酰胺敏感患者的治疗疗程在不新增药物的情况下缩短至12个月。结果显示,12个月短程方案无复发成功率达到82.4%,极大地减轻了耐多药结核病病人的经济负担。如进一步排除氟喹诺酮类和(或)二线注射类耐药患者,12个月短程方案可将治疗成功率提高至86.2%。

图4 研究核心结果——短程方案获82.4%成功率

ERJ杂志主编及审稿人评价该项研究的重要意义在于为未来的新治疗提供了新思路。这项研究成果的发表对短程治疗方案的后续研究和推广、个性化诊疗等方面将产生深远影响。随着快速分子药敏检测在临床迅速推广,将来无疑会有更优的中国耐多药结核短程治疗方案问世。以精准治疗为导向的耐多药结核新方案定能在减轻病人治疗不良反应和经济负担的同时,进一步提高疾病治疗成功率,最终实现耐多药结核病的全面防控。